その先日、3歳8か月の次男とKUMON(くもん)の体験学習を受けてきました。

我が家としては、長男が公文を頑張って未来フォーラムにも4年連続招待された実績がある為、次男も公文に入会する前提での体験学習です。

次男は「くもんってなに?」みたいな感じでしたが、「お勉強するところだよ」というとなんだか嬉しそうな様子。

3歳4ヶ月ごろには鉛筆も上手にもてなかったので、およそ4ヶ月たった最近は自宅で練習している運筆も上手になってきて、「お勉強したい!」と次男が言うようになってきました。主人と話してそろそろ公文を始めようということに。いよいよ、公文生活の始まりです。とりあえず、国語が理解できなければ何事も理解できないはずなので、国語からスタートすることにしました。

この記事では、KUMONの国語の無料体験学習の概要と、進度表の概要、そして3歳児次男の2回の体験学習の様子をレポートします。

公文の無料体験学習とは?

公文の無料体験学習とは、公文式学習を体験(無料)できる機会です。

教室で1週間2回まで学習体験することができます。対象の教科は国語・算数(数学)・英語で、その内の1教科から3教科まで希望する教科を体験できます。その間、教材費などは無料。学力診断テスト(無料)で現在の学力がわかるのも魅力です。

また、体験学習は入会生(公文生)でも受けることができます。

以前は毎年2月、5月、11月に無料体験学習を実施し、2週間のあいだに4回体験できましたが、2020年11月から1週間に2回までの体験となり、実施月も7~8月が加わっています。

2021年夏の実施は7月1日から8月31日までの期間、1週間2回までです。

KUMON(公文)のはじめ時は?

小さな子を持つ親としては、公文に入れてみたいけれど、いつからはじめたらいいか?という疑問があると思います。

出来るだけ、親の手をかけずにすませたいから、ある程度大きくなってから入会させたいという考え。もしくは、先延ばししてトータルの費用をできるだけ抑えたいという考え。いやいや、早期教育に興味があるからできるだけ早く入れたい!など、ご家庭の考え方も様々かと思います。

状況も様々ですので、いつからはじめたらいいか?という疑問に正解はないと思います。しいて言えば、お子さんがやりたいといった時がはじめ時でしょうか。そのほうがお子さんの気持ちに寄り添いながらスタートすることができますよね。

客観的に「全国的にこのくらいの年齢で入会している」というデータを下記の記事でまとめまていますので、ご参考になさってみてください。

我が家では次男について、鉛筆を上手にもてるようになる3歳くらいから、公文を始めると決めていました。

それまでは、鉛筆を正しくにぎりながら、運筆力をつけようと下記の教材に2歳くらいからとりくませていました。

我が家と同じように3歳くらいから公文を始めさせたいと考えていらっしゃる方は、公文に入会してから運筆の練習するのもいいですが、ご自宅でも練習できますので、テキストを購入して親子で一緒に練習を始め、鉛筆で線や曲線をかけるようになってからはじめるのもいいかもしれません。

我が家では、これらのテキストをコピーして気の向いたときだけですが、繰り返し練習させていました。

1回目の無料体験日

無料体験受付期間が始まってから我が家はWebで予約せず、直接教室へ予約しに向かいました。長男がすでにその教室で公文卒業生という事もあり、直接行った方がスムーズと判断した為です。

教室が開く1時間くらい前に行くと、もうすでに先生がいらっしゃいました。予約をお願いしたところ、「今日いらっしゃい」という事になり1時間後には、教室で体験学習することになりました。

今回は国語のみを希望しました。学力診断テストは受けてません(笑)ベテラン先生の感覚で、教材が選ばれました。

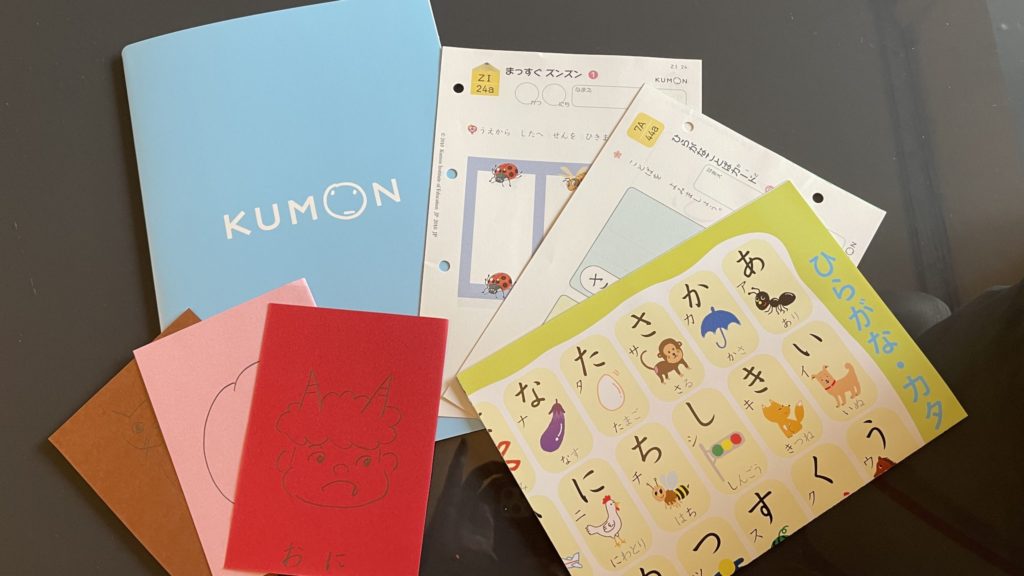

次男に選ばれた教材は

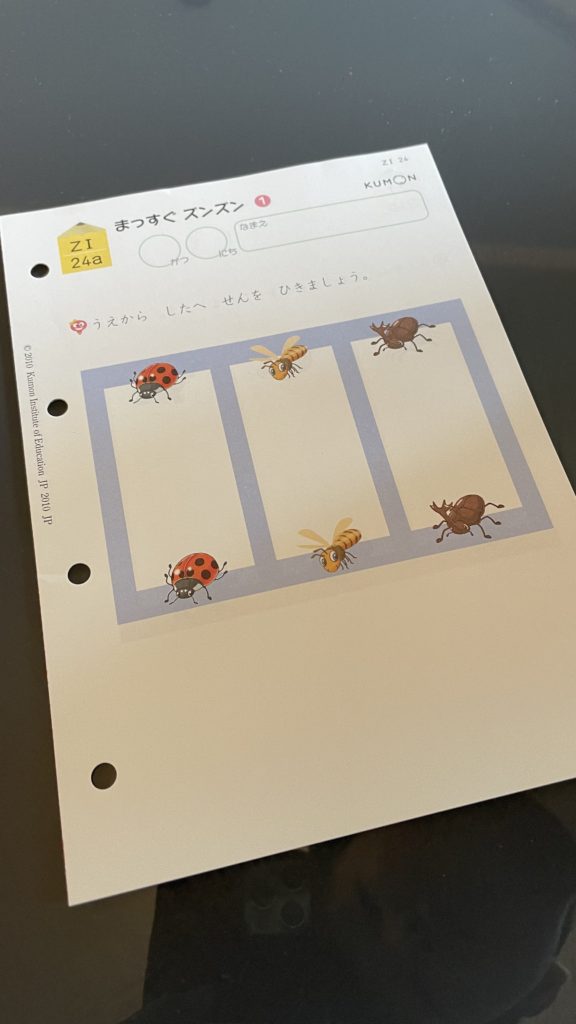

- 運筆教材ズンズンZⅠ21

- 国語7A41

我が家の次男はズンズン3枚と国語3枚をこなしました。

運筆教材ズンズンは鉛筆を使って筆圧を楽しく高め、無理なく書き学習に入れる練習をする教材なのです。

ズンズンは割と短い教材で「ZⅠ」レベルから始まり「ZⅡ」「ZⅢ」と進みます。各レベルは100枚ずつあり「ZⅢ」で教材は終了です。国語だけ、算数だけ、英語だけ受講しても運筆力未熟な場合は、この教材も併用して学習します。

ズンズンの教材表は下記の通り。今回の次男はズンズンのちょこっと先から始めたことになりますね。

このマークマークが次男のスタートしたレベルです。

具体的な教材は公式サイトで写真が載っていましたので、そちらで確認なさるといいかもしれません。

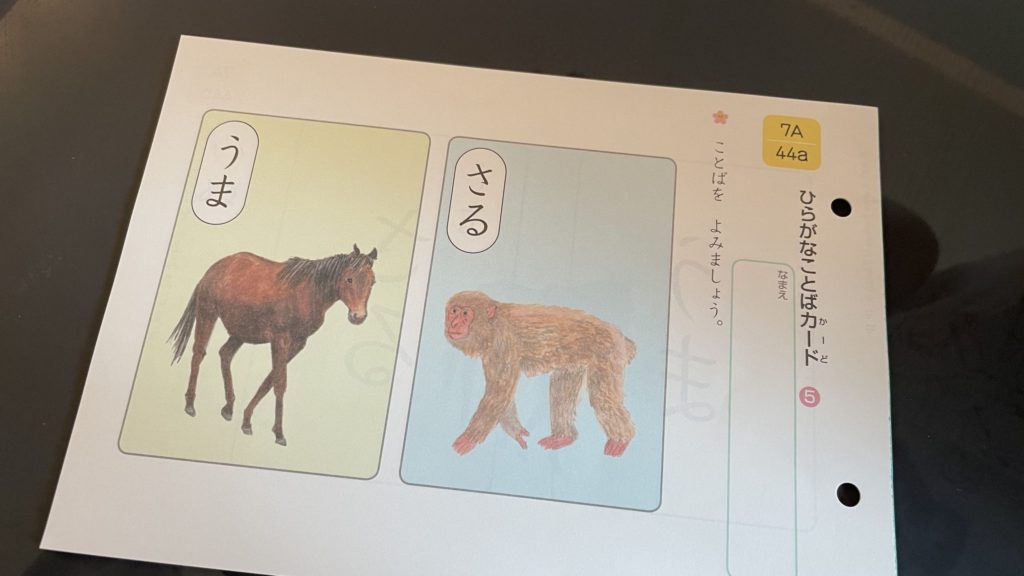

そして国語ですが、次男は7A41からスタート。

プリントの表には動物の絵にひらがなでその動物の名前が書いてあり、裏には表ででてきた動物のひらがなだけが書いてあるのを読むという内容でした。

次男にはひらがなをこれまで教えたことがなかったので、読めるかな?と私は不安でしたが、そんな子どもでもちゃんと読める仕掛けになっていて、次男本人も「文字が読めた!」と自信がついたようでした。私も側で見ていてちょっと感動しました。ひらがなって読みから入るとすんなり学習できちゃうんですね。

国語の教材一覧(小学1年生相当まで)は下記の通りです。次男の国語の教材もちょこっと先から始めることとなりました。

このマークマークが3歳8か月次男のスタートしたレベルです。

国語のレベルは8Aから始まり、7A・6A・5A・4A・3A・2A・AⅠ・AⅡと続き各レベル200枚づつ教材があります。

ちなみにこのマークマークを付けている箇所は、年少さんが公文で表彰される進度(レベル)の基準です。公文では学年を超えて学習することを推奨しているので、対象者には年に4回(査定日6月末・9月末・12月末・3月末)表彰状や、年に一度(査定日3月末)トロフィーをもらえる制度があります。

年少の次男の場合、最短で表彰状を受賞するには、今回の場合7月に正式入会したので、2か月後の9月末まで4Aの150まで進んでいることが表彰状受賞の条件になります。

単純に計算すると、あと3か月間で国語だけでも750枚進めなければなりません。1日9枚は学習を進めなければならないので、9月末の受賞は難しいかな?という印象。長男の時もそうでしたが、国語って文字をたくさん書くので子どもは手が疲れてしまい、なかなか進まないんですよね。はじめのうちは慣れないこともあるので、次回の評価月の12月末までに3A50を目指すのが現実的かもしれません。その場合、1日に5枚の学習で達成する計算です。しかし、公文は同じ教材を2回3回と繰り返すので、状況によっては12月末の達成さえも難しいかもしれませんね。様子をみながら目標値を柔軟に変えていくつもりです。

| 8A | 7A | 6A | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 |

| 1~10 | うたカード 1 | 1~10 | ひらがなことばカード 1 | 1~10 | ことばあつめ 1 |

| 11~20 | うたカード 2 | 11~20 | ひらがなことばカード 2 | 11~20 | ことばあつめ 2 |

| 21~30 | うたカード 3 | 21~30 | ひらがなことばカード 3 | 21~30 | ことばあつめ 3 |

| 31~40 | うたカード 4 | 31~40 | ひらがなことばカード 4 | 31~40 | ことばあつめ 4 |

| 41~50 | うたカード 5 | 41~50 | ひらがなことばカード 5 | 41~50 | ことばあつめ 5 |

| 51~60 | うたカード 6 | 51~60 | ひらがなことばカード 6 | 51~60 | ことばあつめ 6 |

| 61~70 | うたカード 7 | 61~70 | ひらがなことばカード 7 | 61~70 | ことばあつめ 7 |

| 71~80 | うたカード 8 | 71~80 | ひらがなことばカード 8 | 71~80 | 形容詞+名詞 1 |

| 81~90 | うたカード 9 | 81~90 | ひらがなことばカード 9 | 81~90 | 形容詞+名詞 2 |

| 91~100 | うたの絵本 | 91~100 | ひらがなことばカード 10 | 91~100 | 形容詞+名詞 3 |

| 101~110 | 漢字カード 1 | 101~110 | ひらがなことばカード 11 | 101~110 | 二語文 1 |

| 111~120 | 漢字カード 2 | 111~120 | ひらがなことばカード 12 | 111~120 | 二語文 2 |

| 121~130 | 漢字カード 3 | 121~130 | ひらがなことばカード 13 | 121~130 | 二語文 3 |

| 131~140 | 漢字カード 4 | 131~140 | ひらがなことばカード 14 | 131~140 | 二語文 4 |

| 141~150 | 漢字カード 5 | 141~150 | ひらがなことばカード 15 | 141~150 | 二語文 5 |

| 151~160 | 漢字カード 6 | 151~160 | ひらがなことばカード 16 | 151~160 | 二語文 6 |

| 161~170 | 漢字カード 7 | 161~170 | ひらがなことばカード 17 | 161~170 | 二語文 7 |

| 171~180 | 漢字カード 8 | 171~180 | ひらがなことばカード 18 | 171~180 | 二語文 8 |

| 181~190 | 漢字カード 9 | 181~190 | ひらがなことばカード 19 | 181~190 | 二語文 9 |

| 191~200 | 漢字カード 10 | 191~200 | ひらがなことばカード 20 | 191~200 | 二語文 10 |

| 5A | 4A | 3A | |||

| 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 |

| 1~10 | 三語文 1 | 1~10 | ひらがな 1 | 1~10 | ひらがなのれんしゅう 1 |

| 11~20 | 三語文 2 | 11~20 | ひらがな 2 | 11~20 | ひらがなのれんしゅう 2 |

| 21~30 | 三語文 3 | 21~30 | ひらがな 3 | 21~30 | ひらがなのれんしゅう 3 |

| 31~40 | 三語文 4 | 31~40 | ひらがな 4 | 31~40 | ひらがなのれんしゅう 4 |

| 41~50 | 三語文 5 | 41~50 | ひらがな 5 | 41~50幼少12月末進一基準 | ひらがなのれんしゅう 5 |

| 51~60 | 長い文・短い文 1 | 51~60 | なまえことば 1 | 51~60 | ようすことば 1 |

| 61~70 | 長い文・短い文 2 | 61~70 | なまえことば 2 | 61~70 | ようすことば 2 |

| 71~80 | 長い文・短い文 3 | 71~80 | なまえことば 3 | 71~80 | うごきことば 1 |

| 81~90 | 長い文・短い文 4 | 81~90 | なまえことば 4 | 81~90 | うごきことば 2 |

| 91~100 | 長い文・短い文 5 | 91~100 | なまえことば 5 | 91~100幼少3月末進一基準 | うごきことば 3 |

| 101~110 | 長い文・短い文 6 | 101~110 | でてきたものは? 1 | 101~110 | どんな?どうする? 1 |

| 111~120 | 長い文・短い文 7 | 111~120 | でてきたものは? 2 | 111~120 | どんな?どうする? 2 |

| 121~130 | 長い文・短い文 8 | 121~130 | でてきたものは? 3 | 121~130 | どんな?どうする? 3 |

| 131~140 | 長い文・短い文 9 | 131~140 | でてきたものは? 4 | 131~140 | どんな?どうする? 4 |

| 141~150 | 長い文・短い文 10 | 141~150幼少6月末進一基準 | でてきたものは? 5 | 141~150 | どんな?どうする? 5 |

| 151~160 | 長い文・短い文 11 | 151~160 | おんどく4A 1 | 151~160 | おんどく3A 1 |

| 161~170 | 長い文・短い文 12 | 161~170 | おんどく4A 2 | 161~170 | おんどく3A 2 |

| 171~180 | お話を読む 1 | 171~180 | おんどく4A 3 | 171~180 | おんどく3A 3 |

| 181~190 | お話を読む 2 | 181~190 | おんどく4A 4 | 181~190 | おんどく3A 4 |

| 191~200 | お話を読む 3 | 191~200幼少9月末進一基準 | おんどく4A 5 | 191~200 | おんどく3A 5 |

| 2A | AⅠ | AⅡ | |||

| 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 | 教材番号 | 内容 |

| 1~10 | ひらがなの表 1 | 1~10 | カタカナ 1 ア行・カ行 | 1~10 | 読んで見つけて書きうつす 1『おかあさんだいすき』 |

| 11~20 | ひらがなの表 2 | 11~20 | カタカナ 2 サ行・タ行 | 11~20 | 読んで見つけて書きうつす 2『11ぴきのねこ』 |

| 21~30 | ひらがなの表 3 | 21~30 | カタカナ 3 ナ行・ハ行 | 21~30 | 読んで見つけて書きうつす 3『カレーライスはこわいぞ』 |

| 31~40 | ひらがなあそび 1 | 31~40 | カタカナ 4 マ行・ヤ行 | 31~40 | 読んで見つけて書きうつす 4『しょうぼうじどうしゃじぷた』 |

| 41~50幼少6月末2学年先 | ひらがなあそび 2 | 41~50 | カタカナ 5 ラ行・ワ行・ン | 41~50 | すいせん図書Bのしょうかい 3 |

| 51~60 | くっつきことば 1 | 51~60 | カタカナ 6 濁音・半濁音 | 51~60 | 思いうかべる 1『おやつがほーいどっさりほい』 |

| 61~70 | くっつきことば 2 | 61~70 | カタカナ 7 拗音・促音・長音 | 61~70 | 思いうかべる 2『どうぞのいす』 |

| 71~80 | くっつきことば 3 | 71~80 | 漢字 1~3 小学校1年生相当の基礎的な漢字から、36字を丁寧に学習します。 |

71~80 | 思いうかべる 3『くまさぶろう』 |

| 81~90 | くっつきことば 4 | 81~90 | 81~90 | 思いうかべる 4『こまったさんのスパゲティ』 | |

| 91~100幼少9月末2学年先 | くっつきことば 5 | 91~100幼少6月末3学年先 | 91~100幼少12月末3学年先 | すいせん図書Bのしょうかい 4 | |

| 101~110 | いつ?どこ?だれ?なに? 1 | 101~110 | 漢字 4~6 小学校1年生相当の基礎的な漢字から、36字を丁寧に学習します。 |

101~110 | 話の順番 1オリジナルの文章 |

| 111~120 | いつ?どこ?だれ?なに? 2 | 111~120 | 111~120 | 話の順番 2オリジナルの文章 | |

| 121~130 | いつ?どこ?だれ?なに? 3 | 121~130 | 121~130 | 話の順番 3『しろいうさぎとくろいうさぎ』 | |

| 131~140 | いつ?どこ?だれ?なに? 4 | 131~140 | すいせん図書Bのしょうかい 1 | 131~140 | 話の順番 4『ももの子たろう』 |

| 141~150幼少12月末2学年先 | いつ?どこ?だれ?なに? 5 | 141~150 | 基本文 1 例文学習1 | 141~150 | 話の順番 5『きいろいばけつ』 |

| 151~160 | おんどく2A 1『大きなかぶ』他 | 151~160 | 基本文 2 例文学習2 | 151~160 | 話の順番 6『どんぐりかいぎ』 |

| 161~170 | おんどく2A 2『おじさんのかさ』 | 161~170 | 基本文 3 『ふしぎなたけのこ』 | 161~170 | 形と書き順 1 AⅠ、AⅡで学習した漢字の総まとめ |

| 171~180 | おんどく2A 3『かぶとむし』『あり』他 | 171~180 | 基本文 4 『ずーっとずっとだいすきだよ』 | 171~180 | 形と書き順 2 AⅠ、AⅡで学習した漢字の総まとめ |

| 181~190 | おんどく2A 4『ふしぎなたけのこ』 | 181~190 | カタカナのおさらい | 181~190 | 漢字AⅠ・AⅡAⅠ、AⅡで学習した漢字の総まとめ |

| 191~200幼少3月末2学年先 | おんどく2A 5『きりかぶの赤ちゃん』 | 191~200幼少9月末3学年先 | すいせん図書Bのしょうかい 2 | 191~200幼少3月末3学年先(トロフィー) | すいせん図書Bのしょうかい 5 |

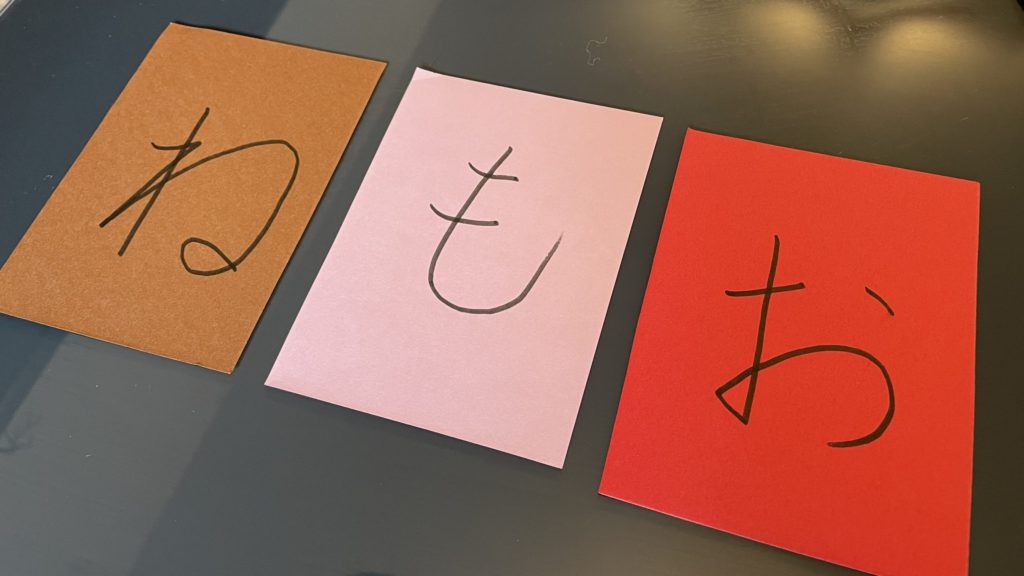

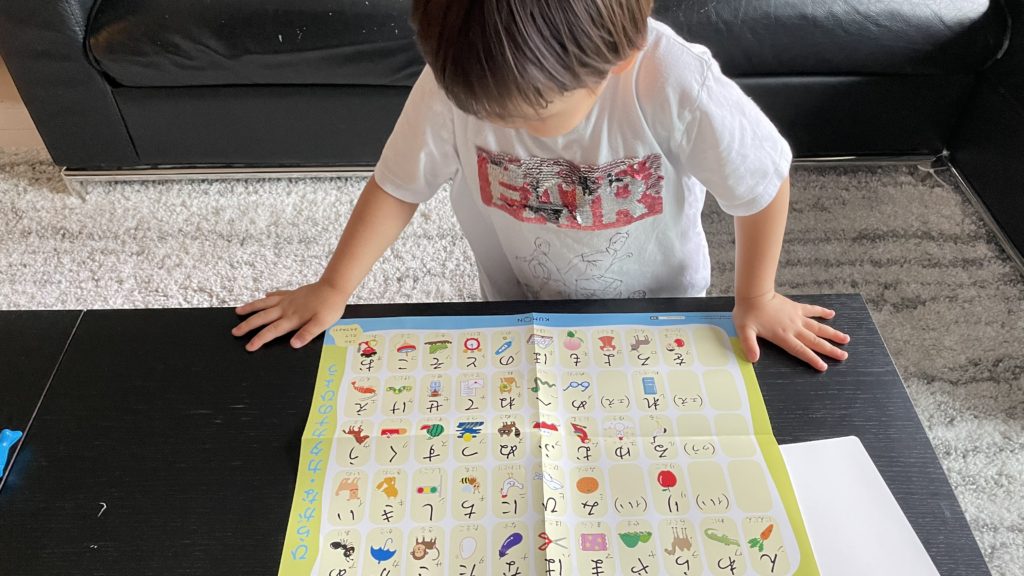

さて、プリント学習が終わると、この教室では次に教室の真ん中にある先生の机へ移動して、先生(教室長)とマンツーマンでクイズやゲームで理解度をチェックします。

この日は、先生がひらがなカードをその場で作ってくれて、大喜び。50音表もいただいて、次男は大満足です。

宿題も国語6枚、ズンズン6枚をもらってきたので、うち帰るとすぐ「やりたい、やりたい」といって、終わらせてしまいました。

帰り道もずーっと「楽しかったー、楽しかったー」と言っていました。

2回目の無料体験日

1回目は土曜日でしたが、2回目は平日の夕方に教室へ行きました。

私が仕事帰りに保育園で次男とその下の子をお迎えして、そのまま公文教室へ。教室は混んでいましたが、先生に見てもらいながら、学習を進めました。

教室に同じ保育園の上級生がいたらしく、「あ、○○くん」と気づいて、なんだかみんな通っている安心感があったようです。

ビックリした事に教室の先生の名前も憶えていて、先生に名前で呼び掛けていました。

教材自体は、国語3枚・ズンズン3枚でしたので5分くらいで終えてしまって、また教室長のところへ。

前回作ってもらったひらがなカードをさらに1枚作ってもらって、先生とカルタをしました。家でも練習してきたものの、本番だと緊張したのか考え込んでしまう場面も。

でも、終わってにっこり。

家に帰ってから次男が「楽しかったー」と家族に報告していました。公文卒業生の小学4年生の兄からは「そう言っていられるのも、今のうちだぞ。これからが大変なんだから」と言われていました(笑)

楽しく続けられるように親の私も努力しなきゃと思いながら、兄弟二人のやり取りを眺めていました。

その時、思い出すのはご自身の4人のお子さんを、東大に現役合格させた佐藤亮子ママの事。佐藤ママのお子さんたちも全員公文に通っていて、楽しく学習させていたのだそう。

我が家の場合、長男の時は、できないと泣きながらもやっていた事もあるので、長男にとっては公文が苦しい思い出になっていたのかな?と私なりに反省。でも、公文を卒業した長男はやってて良かったので弟にもさせたい!とも言っています。いろいろか過去の教訓をいかせるかはわからないですが、次男にはできるだけ楽しく学習させて、公文が楽しい思い出になるといいなと思うところです。

佐藤ママの公文の学習法、子どもへのかかわり方については、下記に記事をまとめています。

まとめ

無料体験期間中から、毎日夕食後に学習する事を始めました。学習といっても5分くらいで終わってしまいますが(笑)

まだ3歳なので、公文をはじめたからといって、その日から「はい!お勉強モード」というわけにはいかないので。

学習を継続して何日かったった日曜日。私も疲れていたので、この日は次男に何も言わずに学習させなかったんです。そうしたら、次男が寝る間際に「あ!今日お勉強してない!」といったんです。「今からでもやろう」といいだしました。私としては「もう学習習慣がついていたのか!!」とビックリ。その日は、そのまま就寝しましたが、翌日からは親の方が”これはしばらく休めないな”と思い、毎日同じ時間帯に学習を継続しています。学習が終わったら軽くデザートを食べたり一緒にアンパンマンのひらがなカルタで遊ぶお楽しみ付きです。

これからまた、公文とは長いお付き合い(我が家の場合は次男が小学校3年生までの6年間)になるので、子どもには楽しく続けられるように、工夫を凝らしながらアイディアを取り入れて、学習を進めさせられたらなと思います。