公文(くもん)にしばらく通わせていると、慣れてきたことや内容が難しくなってきて、子どもが嫌がったりするもの。あの手この手で親も知恵を凝らしていることでしょう。

我が家には、高進度学習者として未来フォーラムに年中から公文を卒業する小2まで4年間招待されていた長男がいます。そんな長男も公文の学習期間中には「やりたくない」「辞めたい」といった状況の時がありました。

いろいろ試してみて、最も良かった方法は「見える化」作戦。見える化すると、親である私も不思議とやる気が出てきました。親子で達成度を共有することで、自信につながり、継続の意欲もでてきたように思います。

今回は、我が家の幼児から小学生の低学年までは効果的な、親子でやる気をアップさせる方法をご紹介します。

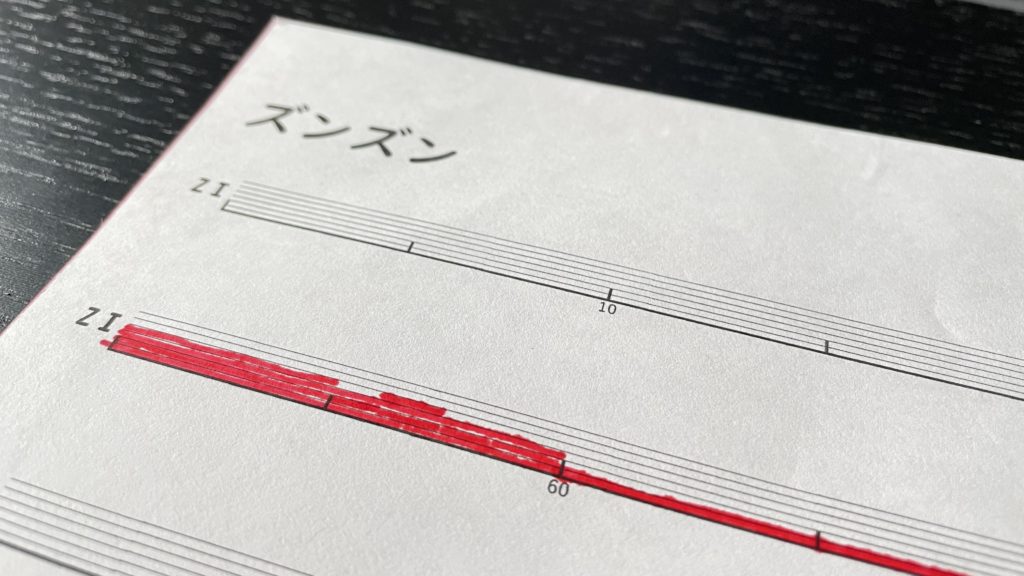

オリジナル!公文の進度表

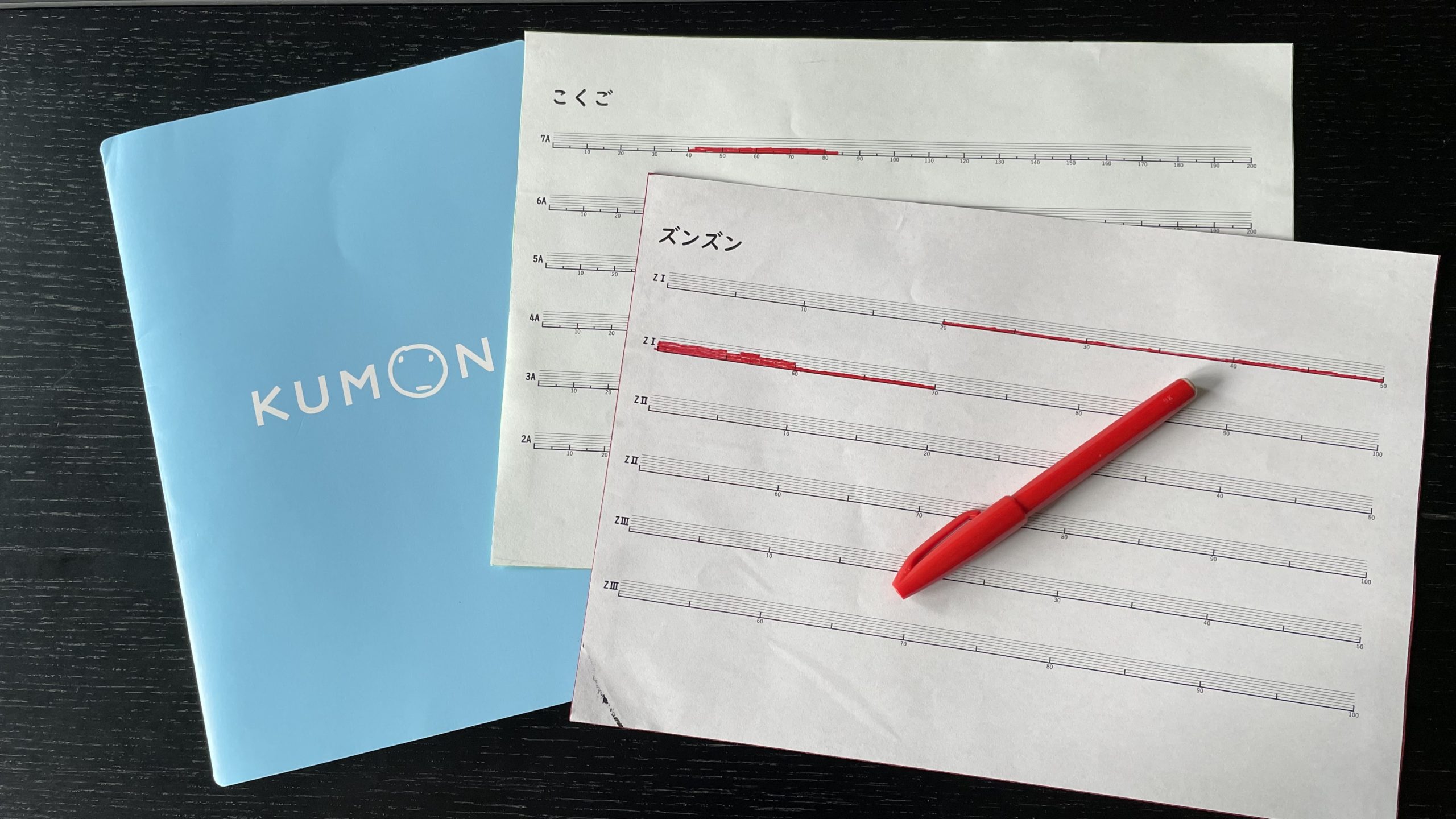

当ブログオリジナルのKUMONの進度表(進捗表)です。

長男の時は私の思い付きで作成したので手書きでしたが、次男の公文デビューを機にPCで作ってみました。良ければ各教科のPDF進度表のリンクを貼っておきますのでプリントアウトしてお使い下さい。

公文の進度表活用方法

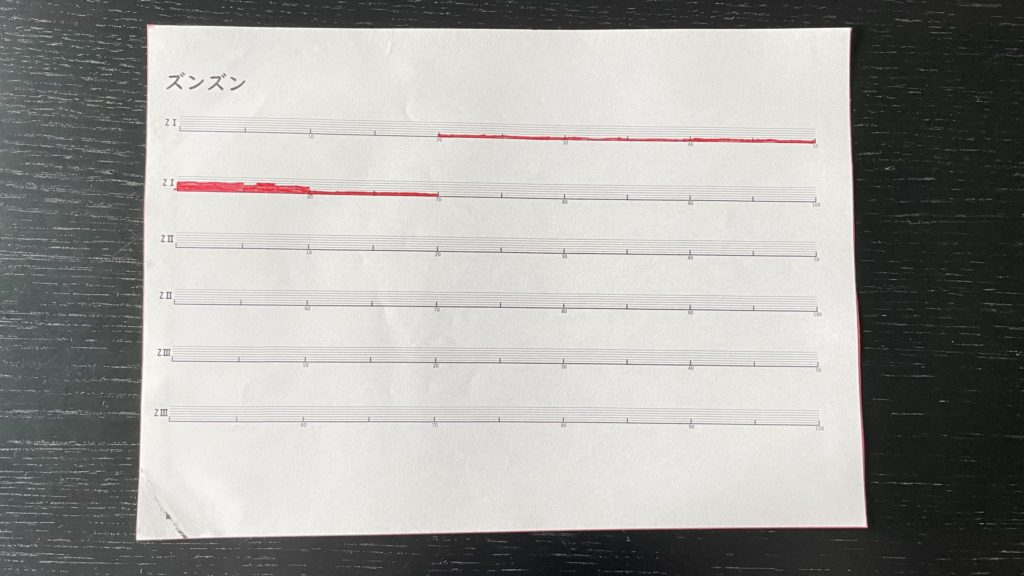

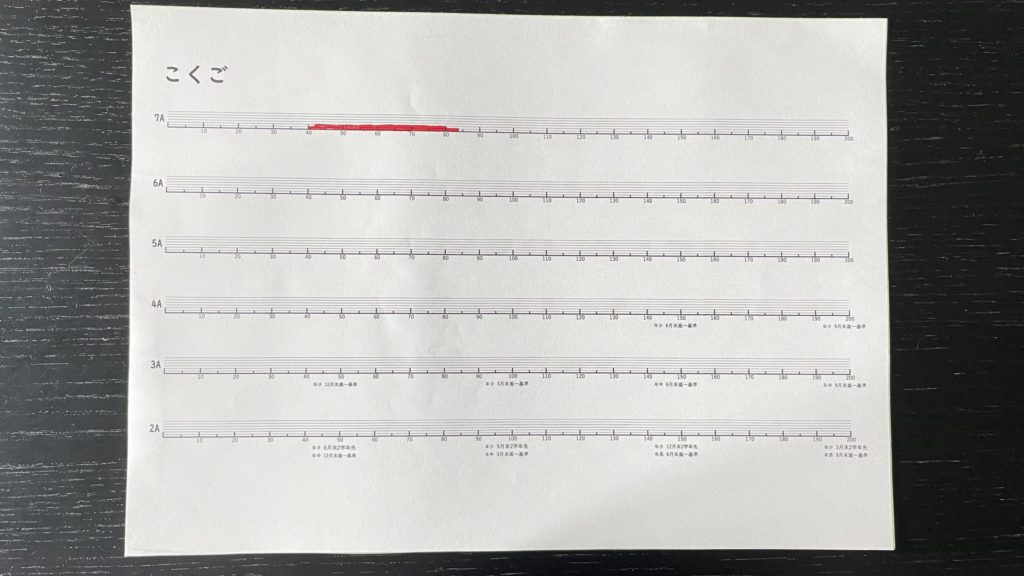

日々学習した教材の箇所をペンなどの線で右方向へ塗っていく形式の進度表です。各科目で高進度学習者の表彰基準も記載していますので、目標を立てるのにも役立つかと思います。

「あとこれくらい進んだら、この教材が修了だ!」とか、

「この月までに、ここまで達成したら公文から賞状やトロフィーがもらえる!」

といったことが一目でわかるようになっているので、色を塗っていくのも楽しくなりますよ。学習した分量も一目でわかるのがポイントです。

公文では同じ箇所の教材を何度も繰り返すので、この表では6回繰り返しまで記録できるようになっています。(長男の学習時は最高6回、同じ箇所を繰り返し学習しました。)

長男の公文学習時代には節目に日付を追記して、長男と一緒に過去の振り返りも行っていました。「1ヶ月でこのくらい進めたねー。がんばったね!」「1年前はこんなところだったんだぁ、すごい成長!」などの声かけの材料にもしていました。

約1か月前に公文に入会した次男。ズンズンはすでに4回同じ教材を繰り返しています。↓

公文を卒業した長男のモチベーションを保つ方法も記事にまとめているので、参考になさってください。

教材はカラフルに!ひと手間も大事

お子さんが小さいうちは、教材はポップでカラフルな方が断然いいです。その方が楽しく学習が進められます。

もともと私自身はシンプル派なので、ごちゃごちゃと色を使うのは嫌なほうなのですが、子ども教材に限っては「カラフルな方が子どもの興味をひいて良い」と実感しているところです。

先日の公文主催のウェビナーで、佐藤亮子ママ(4人のお子さんを東大理Ⅲに現役合格させたママ)がご自身のお子さんたちが公文を学習させるときのコツのようなことをお話しているなかで、いろいろな色を使っていたとおっしゃっていたのが印象的でした。早速、カラーペンを複数買った私です(笑)

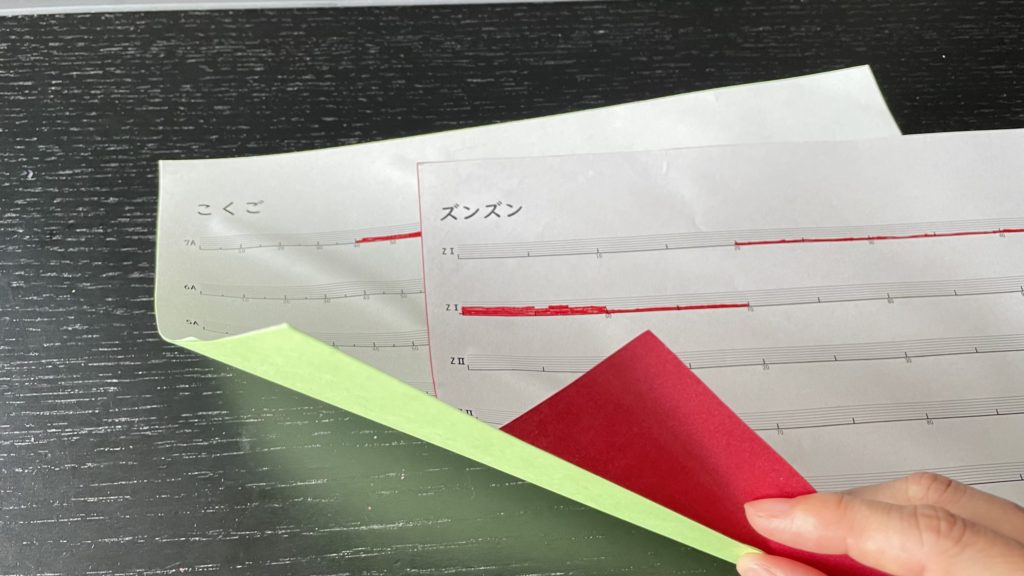

今回作成したこの進度表はモノクロですが、少しでも楽しく演出するために台紙にカラー画用紙を使いました。しばらく使う進捗表なので、耐久性もアップするのでお勧めです。

ちなみに公文には教科ごとのカラーを設けていて、国語はグリーン、算数はブルー、英語はオレンジが教科カラーです。

なので、国語の台紙にはうす緑、ズンズンの教科カラーはわからないので赤にしてみました。

カラー画用紙は、よく使うので、Amazonで購入しています。

塗りつぶしで使っている赤ペンは公文の自己採点にも使えるので、多めに持っているものを活用しています。

できたね!のご褒美を与えて毎日継続を意識させる

公文は毎日学習を積み重ねることが大事。

毎日、できたね!のご褒美をあげると子どもはとっても喜びます。

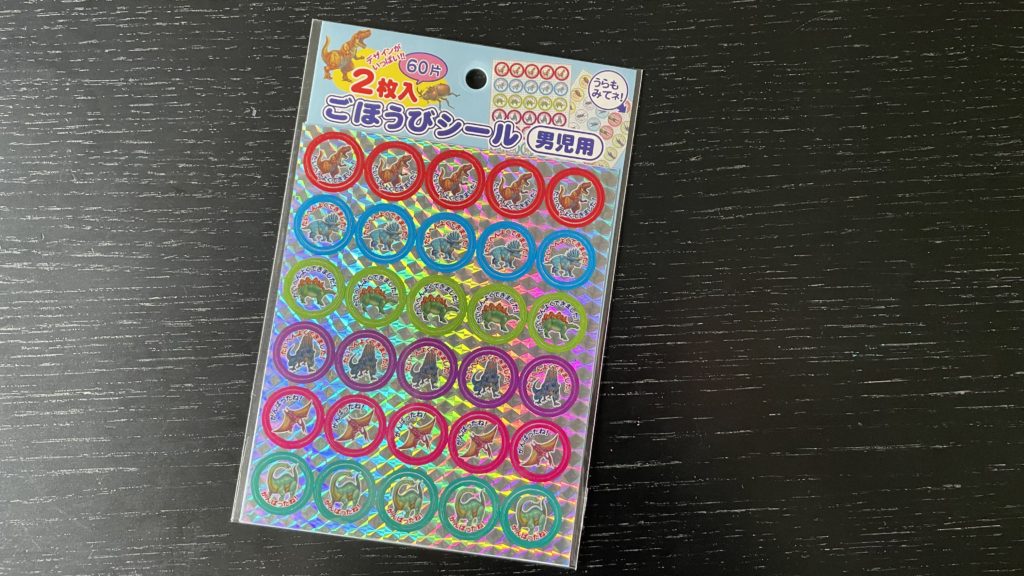

ご褒美と言っても、豪華なものではありません。ご褒美シール1枚です。

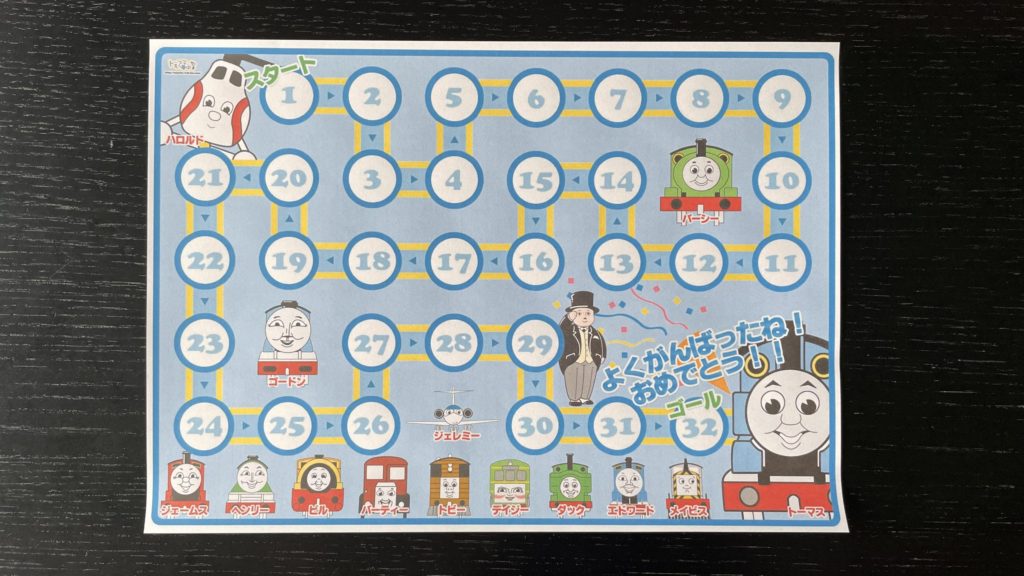

子どもたちって本当にシールが大好き。なので、子どもが気に入りそうなシールと台紙を用意してあげて、毎日宿題が終わったら、1枚づつシールを貼らせます。

ご褒美を与えた後にも工夫を

台紙は30日分あると1ヶ月間の頑張りがわかりやすいので、30日以上シールが貼れるものがおすすめです。年少さんや年中さんなら数字を読みながら貼ることで数字のお勉強にもなりますよ。この台紙をいつも見える場所の壁に貼っておくのも、おすすめです。

以前、公文教室の幼児タイムで長男がやっていたのですが、先生がカレンダーの日付を指さしながら声にだして日付の読み方(1日の事を”ついたち”、2日の事を”ふつか”、3日の事を”みっか”、4日の事を”よっか”など)の練習をしていました。

同じように、お子さんと一緒に日付の読み方を声を出して読みながらシールを張ると、一石二鳥です。

下記の商品はシールと台紙がセットでも売っているので、おすすめ。シンプルなのにポップだから、親子で満足できそうです。

公文の学習でつまづいたら親子で乗り切って

公文で子どもを学習させていると、子どもが素直に学習に取り掛からない場合、親はイライラしがち。もう、子どもへの声かけすら嫌になってしまうこともあります。

佐藤亮子ママ曰く、子どもは親が言わなくても自分から学習することは、ほとんどの場合ないそうです。親が導いてあげないといけないそう。声かけが面倒なだけでしょう?とも。

子どもへの導きを親が放棄してしまったら、もうそこで基礎学力をつけるチャンスを逃してしまう事になりますよね。

なので、いかに親がイライラせず、子どもが楽しく学習するにはどうやったらいいのか?子どもの性格に合わせて工夫する事が親の役割なのかなと思います。それは公文の学習に限らないですし、子どもが大学生になるまでその時々に適切な学習環境を整えてあげられるかどうか、ずっと付きまとう親の課題だと思います。

子どもがまだ幼児・小学校低学年なら、これからのまだまだ続く声かけの始まりの訓練だと思って、投げ出さないようにしたいものです。

声をかけることをあきらめず、親子で楽しみながら学習できる方法を模索できるといいですね。